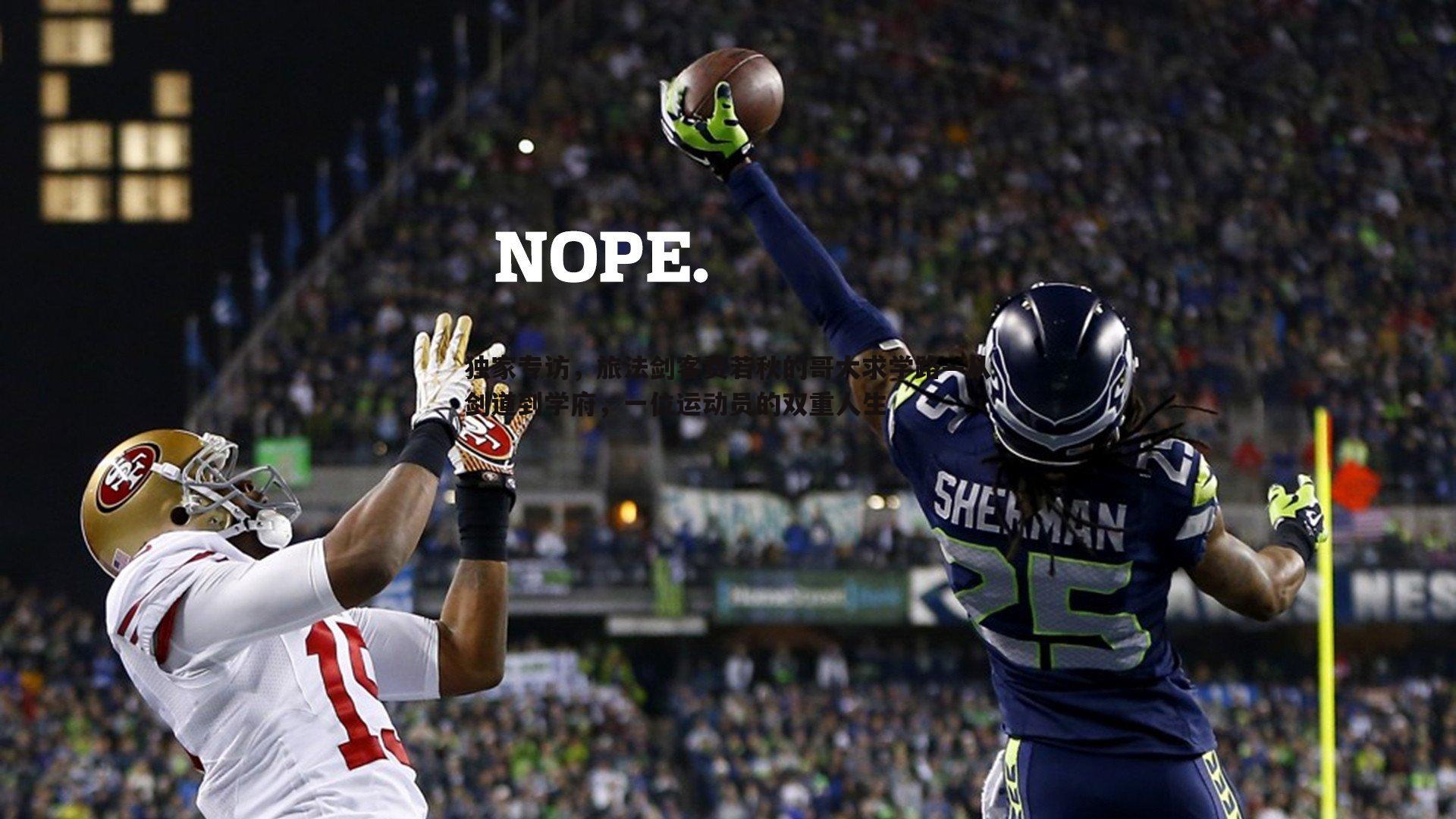

在纽约曼哈顿晨边高地的哥伦比亚大学校园里,秋天的梧桐叶正悄然飘落,为这座百年学府铺上一层金黄,图书馆的玻璃窗内,一位身着灰色运动夹克的年轻人正专注地翻阅着一本厚重的社会学著作,他手指修长,姿态挺拔,眉宇间带着一种独特的沉静——若不是那偶尔流露出的锐利眼神,旁人或许难以将他与赛场上那位叱咤风云的击剑选手联系起来,他就是费若秋,一位曾在法国剑坛崭露头角的中国击剑运动员,如今褪去战袍,转身成为哥大社会学系的一名普通研究生。

巴黎的荣光与转身

“很多人问我为什么选择在运动生涯的上升期突然退役。”费若秋端起咖啡杯,语气平和,窗外是哥大著名的洛氏图书馆拱门,阳光透过玻璃,在他轮廓分明的侧脸上投下淡淡的光影。“其实这不是一个突然的决定,击剑教会我的不仅是胜负,更是如何理解世界的复杂性。”

时间回溯到四年前,那时,22岁的费若秋已是法国击剑界一颗冉冉升起的新星,作为首位在法国国家击剑锦标赛中获得佩剑亚军的亚洲选手,他被称为“旅法剑客”,媒体预测他将是下一个奥运奖牌的有力竞争者,在巴黎近郊的国家训练中心,他每天要进行超过六小时的高强度训练,周末则辗转于欧洲各大赛场。“那是一种极致的生活,”他回忆道,“每天醒来只有剑、对手和计分板,我很享受那种专注,但渐渐地,我开始思考这种专注之外的世界。”

转折发生在2021年夏天,在备战巴黎大奖赛期间,费若秋偶然参加了一场由索邦大学举办的运动员文化交流活动,活动中,一位社会学教授关于“体育与社会认同”的讲座深深触动了他。“那位教授提出了一个问题:当你在赛场上代表法国出战,你的中国背景是否会影响你的身份认知?那一刻,我意识到自己一直在回避这个问题。”

随后的几个月,费若秋开始利用训练间隙阅读社会学著作,从布迪厄的《区隔》到埃利亚斯的《文明的进程》,这些书籍为他打开了全新的视野。“击剑是一项源于欧洲贵族传统的运动,它蕴含着深厚的社会符号意义,我开始思考,为什么不同国家的击剑风格迥异?为什么这项运动在不同文化中的接受度如此不同?这些问题让我着迷。”

跨越大洋的选择

2022年初,费若秋做出了一个让所有人震惊的决定:退役,并申请美国大学的社会学研究生项目。“教练认为我疯了,家人也不理解,但我知道,如果不去探索这些问题的答案,我的击剑生涯将永远停留在技术层面,无法触及这项运动的本质。”

选择哥伦比亚大学,费若秋看中的是该校社会学系对文化社会学和体育研究的独特视角。“哥大的‘体育与社会研究中心’是全美最顶尖的,这里有很多学者正在研究我感兴趣的问题。”他的申请文书以“击剑作为文化实践的符号意义”为主题,深入探讨了在不同国家训练和比赛的经历如何塑造他对身份认同和文化资本的理解。“也许是我的运动员背景给了招生委员会不一样的视角,”他谦虚地说,“但更重要的是,我确实对这个领域有强烈的学术热情。”

如今的费若秋,每天穿梭于教室、图书馆和校园咖啡馆之间,他的日程表排得满满当当:早晨参加研究讨论班,下午在体育社会学课堂上做报告,晚上则要完成大量的阅读和论文写作。“学业压力比我想象的要大得多,”他笑道,“写一篇论文比准备一场全国比赛还要耗费心力。”

击剑与学术的双重奏

尽管已经退役,费若秋并未完全离开击剑世界,他现在是哥大击剑俱乐部的特邀教练,每周会抽出两个晚上指导校队成员。“这是一种奇妙的感觉,”他说,“当我站在训练馆里,手中拿着的不再是武器,而是战术板,我开始从完全不同的角度理解这项运动。”

他的学术研究也与击剑经历紧密相连,他正在进行的硕士论文课题是“跨国运动员的文化适应与身份重构”,研究对象正是在欧美训练和比赛的中国击剑选手。“我的个人经历为这项研究提供了独特的视角,但同时,学术训练让我能够超越个人经验,看到更宏观的社会模式。”

费若秋的导师、哥大社会学系教授玛丽安·罗斯坦评价道:“费若秋带给学术界的不仅是一个优秀运动员的视角,更是一种跨界思考的能力,他能够将身体实践与社会理论巧妙结合,这种能力在年轻学者中极为罕见。”

在罗斯坦教授看来,费若秋的转型代表了一种新型运动员的崛起:“传统观念中,运动员退役后往往选择成为教练或体育管理者,但像费若秋这样直接转向完全不同的学术领域,并且能够将体育经验转化为学术资源,这预示着体育与学术界之间正在形成新的对话可能。”

文化穿梭者的思考

作为曾经在法国体育系统取得成功的中国运动员,费若秋对文化差异有着敏锐的感知。“在法国,击剑被视为一种‘智慧的运动’,强调战术思考和美学表达;而在中国,人们更关注它的竞技性和奖牌价值,这种差异不仅反映了不同的体育文化,更揭示了深层次的社会价值观分野。”

他举了一个有趣的例子:“在法国训练时,教练会花大量时间讲解每个动作的历史渊源和文化象征;而在国内,我们更注重动作的效率和得分能力,没有优劣之分,但确实塑造了不同的击剑哲学。”

这种文化穿梭的经历也让他对身份问题有了更深的理解。“在法国,人们视我为‘中国剑客’;回到中国,我又成了‘旅法选手’;如今在美国,我成了一个纯粹的学生,这种多重的身份标签曾经让我困惑,但现在我把它视为一种特权——它让我能够跳出单一文化的局限,以更立体的视角观察世界。”

未来的无限可能

对于未来,费若秋保持着开放的态度,他计划在哥大完成硕士学位后继续攻读博士学位,研究方向可能扩展到更广泛的体育社会学领域。“我想建立一套理论框架,来解释体育实践如何影响个体的社会流动和文化认同,这个领域还有太多值得探索的空间。”

他也在筹划一个跨国研究项目,旨在比较中国、法国和美国击剑培养体系的异同。“每个体系都有其优势和局限,如果能取长补短,或许能创造出更理想的运动员发展模式。”

尽管已经远离职业赛场,费若秋依然关注着国际击剑动态,当被问及是否怀念比赛的刺激感时,他思考片刻答道:“我怀念那种与对手在剑道上进行的无声对话,但现在,我在图书馆与学者们进行着另一种对话,它们本质上都是对真理的追寻,只是方式不同而已。”

在哥大社会科学中心大楼的露台上,费若秋眺望着远处哈德逊河的落日余晖。“击剑教会我,最重要的不是击中对手的那一刻,而是整个过程中对自我和对手的理解,学术研究也是如此——成果固然重要,但真正的价值在于探索过程中的思考与成长。”

从剑道到学府,从法国到美国,费若秋的旅程打破了人们对运动员生涯的传统想象,他的故事不仅是一个关于勇气和转变的个人叙事,更映射出当代体育文化与学术世界之间日益丰富的互动可能,在这个跨界融合的时代,一位“旅法剑客”的哥大求学路,或许正预示着未来更多运动员将走上的多元发展之路。

夜幕降临,费若秋收拾好书包,走向他常去的那个自习座位,在那里,等待他的不再是剑谱和战术图,而是书架上密密麻麻的社会学经典,对于这位曾经的剑客而言,手中的剑或许已换成笔,但那追寻真理的锋芒,却从未黯淡。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~